世界史は広大な山脈

「もう一度世界史を勉強してみたい」そう思っている社会人の方は結構多いと思います。しかし古代文明から始めても、興味ある事件(例えばフランス革命)から始めても、その広大さに驚き途中で挫折してしまうケースが少なくありません。なぜなら世界史が対象とするのは地域という間口がやたら広く(全世界)、時間という奥行きがとても深い(4~5千年)広大な山脈だからです。この広大な山脈で迷わないためには、最初の入り口をしっかり選ぶ必要があります。

ステップ1,ムーブメントを見つけよう

世界史には膨大な数の出来事が出てきます。これを時代順や地域別に学んでいっても、なかなか先が見えません。そこで数多くの出来事の中から道標となるムーブメントを見つけます。ここで言うムーブメントとは、長期にわたり多くの国に強い影響を与えた出来事です。アルプス山脈で言えばマッターホルン・モンブラン・ユングフラウを見つける作業と思ってください。突然アルプス山脈に足を踏み入れるのではなく、上空から俯瞰して全体像をつかもうという作戦です。

世界史の中でムーブメントの定義に当てはまる出来事を探してみると、次の7項目が浮かびます。

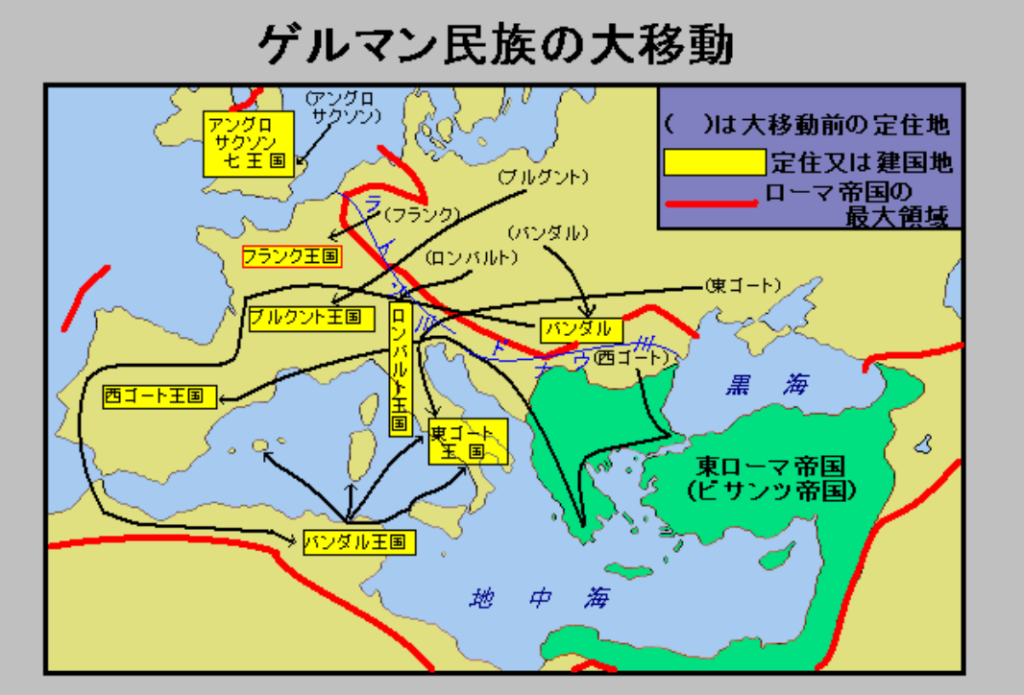

❶ゲルマン民族の大移動.

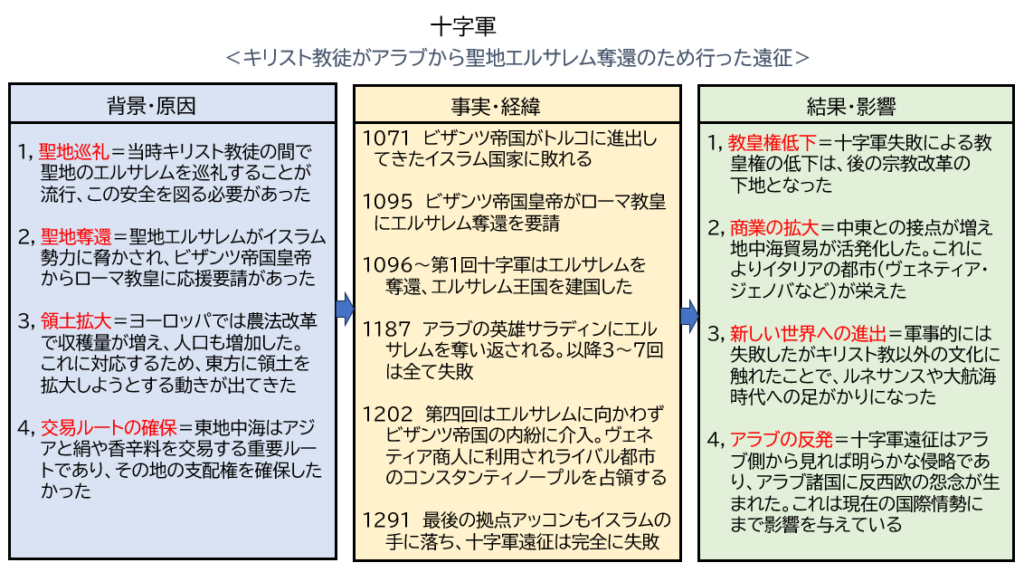

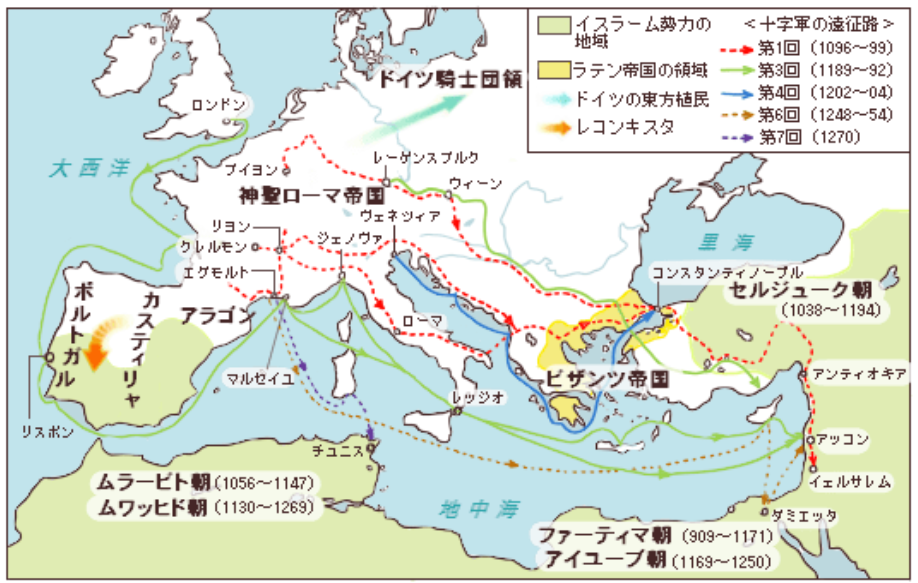

❷十字軍

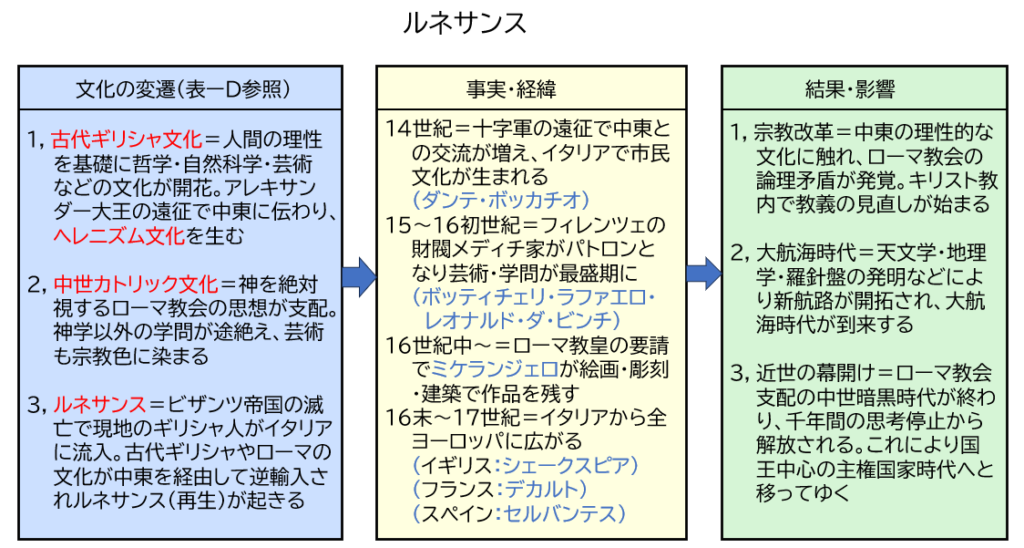

❸ルネサンス

❹大航海時代

❺宗教改革

❻第一次・第二次産業革命

❼第一次・第二次世界大戦

この他にも重大な出来事なんて沢山あるだろうと思うかもしれません。しかしこれ以外の出来事は地域が限定されるか、期間が短期に終わっているのでムーブメントとは呼べないのです。まずはこの7つのムーブメントから入るのが世界史を学ぶ最短の方法と言えます。これらのムーブメントはいずれも有名な出来事ですが、まずはその概要を簡単におさらいしておきましょう。

ムーブメントの概要

❶ゲルマン民族の大移動(4~6世紀)=中央アジアの遊牧民フン族に圧迫されたゲルマン民族が、ヨーロッパ北東部から西ローマ帝国内に移住し多くの国を建国した。ヨーロッパ各国の大半がこのゲルマン国家をルーツとしている。

❷十字軍(11末~13末世紀)=西ヨーロッパのキリスト教徒がローマ教皇の指示で聖地エルサレム奪還のため行った遠征。第一回目だけは成功したが、その後はイスラム勢力に奪い返され失敗に終わる。

❸ルネサンス(14~16世紀)=ギリシャ・ローマの古典文化を復興させようという文化運動。イタリアで始まり、西欧各国に広がった。人々が神中心から人間中心(ヒューマニズム)の世界観に転換し、芸術や科学が大きく発展した。

❹大航海時代(15~17世紀)=ヨーロッパ各国(主にポルトガルとスペイン)が資源と貿易ルートを求めて世界規模の航海を行った。その結果アジアやアメリカ大陸での植民地化や商圏拡大が進んだ。

❺宗教改革(16~17世紀)=ヨーロッパで起こったキリスト教の改革運動。ローマ教会による免罪符発行など聖書から逸脱した行為を、ドイツ人神学者ルターが批判したことで広がった。ヨーロッパ中の国王や諸侯がローマ教会派(カトリック)と改革派(プロテスタント)に分かれ、宗教戦争にまで発展する。

❻第一次産業革命(18中~19初世紀)=イギリスで始まりヨーロッパ中に広がった技術革新。石炭を用いた軽工業(主に繊維産業)の機械化・自動化や、蒸気機関の開発による鉄道・蒸気船などの交通革命が行われた。

❻第二次産業革命(19後~20初世紀)=アメリカ・ドイツを中心に石油や電気をエネルギー源とした重化学工業(鉄鋼・機械・造船など)が発展した。これらの産業には莫大な資金が必要とされ、資本主義さらには資源を求めて帝国主義が拡大していった。

❼第一次世界大戦(1914~1918)=オーストリア皇太子の暗殺をきっかけに、同盟国(ドイツ・オーストリア・ハンガリー)と連合国(イギリス・フランス・ロシア)が世界各国を巻き込んで行われた世界規模の戦争。連合国側が勝利し、ドイツなどが厳しい制裁を科された。

❼第二次世界大戦(1939~1945)=第一次世界大戦の敗戦や世界恐慌で不況に苦しむドイツがポーランドに侵攻。続いて日本もアメリカを真珠湾攻撃したことで、世界大戦が勃発した。戦場はヨーロッパ・太平洋からアジア・アフリカまで広がり、世界中が巻き込まれる事となった。連合国(米・英・露・中など)と同盟国(日・独・伊)が争い、連合国側が勝利した。

ここで気がつくのは、7項目が全てヨーロッパ中心の出来事だという点です。つまり東洋史や中東史は単独に学ぶことが出来るが、ヨーロッパ史は全体像から入らないと全貌が理解出来ない複雑な構造だということです。(決して東洋や中東を軽視しているわけではありません)

ステップ2,ムーブメント同士の関係を知ろう

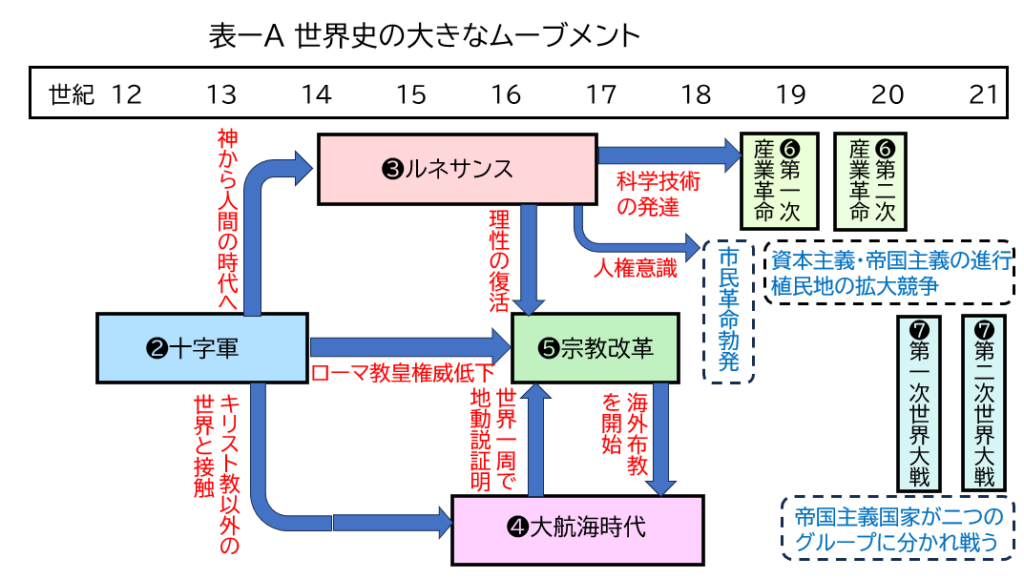

7つのムーブメントのうち時代のはなれているゲルマン民族の大移動を除く6つは、相互に深いつながりがあります。まずこの関係を押さえるのが重要です。表ーAを見てください。

◈❷十字軍の遠征はその失敗により、ローマ教皇の権威を大きく失墜させてしまいます。これを契機に神中心の世界観を脱し、ヒューマニズム(人間らしさを大切にする)という考え方を基本とした❸ルネサンス運動が始まります。

◈ローマ教皇の権威低下に加え、ルネサンスで復活した理性的精神がそれまでタブーだった教会批判を引き起こし、ルターらの❺宗教改革へと発展します。

◈十字軍の遠征で中東の文化に触れたヨーロッパは、未知の世界に興味を示します。スペイン・ポルトガルを中心に行われた❹大航海時代ではマゼランが世界一周を達成し、それまで教会が唱えていた天動説の誤りが証明されました。これも宗教改革が起こる背景となっています。一方宗教改革で劣勢になったローマ教会もイエズス会を設立して海外布教を開始、ザビエルらが大航海時代に加わっていきます。

◈ルネサンスでは文化・芸術だけでなく、科学技術も大きく発展しました。これらの新技術が製造業の機械化に貢献し❻第一次産業革命(軽工業)、第二次産業革命(重化学工業)を引き起こします。またヒューマニズム思想が人権意識の高まりにつながり、後の市民革命(アメリカ独立・フランス革命など)を引き起こすこととなります。

◈産業革命によって造り出された膨大な商品は資本主義を生み出し、資本主義は売り先を植民地に求める帝国主義へと変貌します。列強(帝国主義の大国)は植民地を激しく奪い合い、❼第一次世界大戦・第二次世界大戦では世界が二つのグループに分かれ戦いました。

以上がムーブメントから見た、世界史の骨格とも言える部分です。

ステップ3,ムーブメントと出来事の関係を知ろう

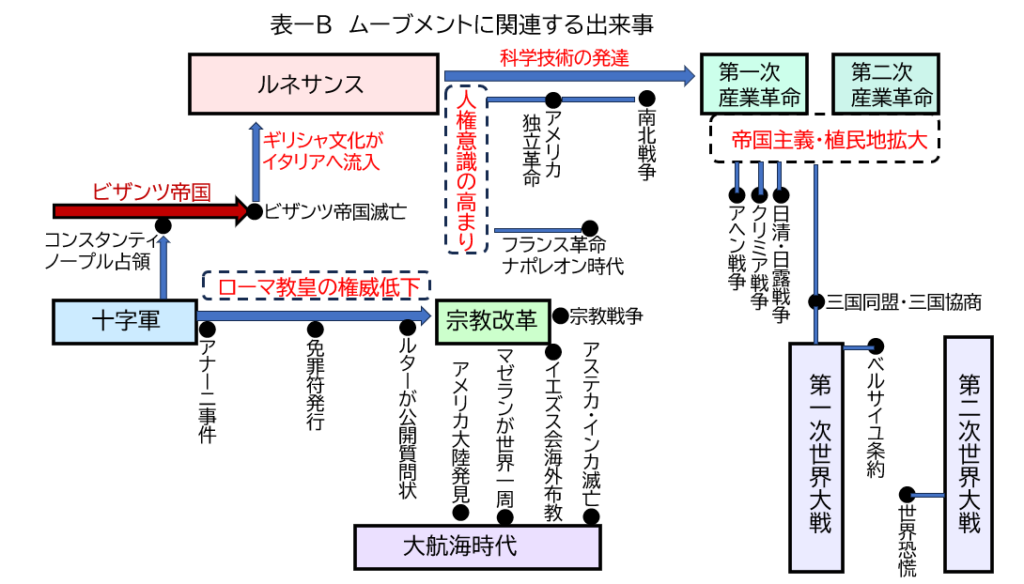

ムーブメントの周辺には重要な出来事が数多く存在します。次のステップとしてムーブメントと主要な出来事の関係をつかんでおきましょう。表ーAの内容に周辺の出来事を加えた表ーBを見てください。

◈十字軍はエルサレム奪還に苦しむ中、同じキリスト教国であるビザンツ帝国(旧東ローマ帝国)の首都●コンスタンティノープルを占領します。これで弱体化したビザンツ帝国はイスラム系のオスマン帝国に攻撃され●ビザンツ帝国滅亡を迎えます

◈ビザンツ帝国滅亡によりアジアへの陸路をオスマン帝国に塞がれたヨーロッパ各国は、新たに大西洋からアジアに向かう海上航路を求め、大航海時代が始まります

◈大航海時代には●コロンブスのアメリカ大陸発見や●マゼランの世界一周があり、世界の一体化に大きな成果を挙げます。その一方スペインによる中南米征服の中で●アステカ王国・インカ帝国を滅亡させるような悲劇も起きています。

◈十字軍の失敗により、絶大な権力を誇ったローマ教皇の力も陰りを見せていきます。1303年にはイタリアのアナーニという町で、意見が対立するフランス国王がローマ教皇を監禁する●アナーニ事件が起こります。教皇と国王の地位が逆転した象徴的出来事と言えるでしょう。

◈十字軍の失敗はローマ教会に、資金不足という難問を押しつけます。サンピエトロ大聖堂の改修費用に苦慮したローマ教会は、●免罪符の発行で資金を捻出しようと企てます。このような聖書に書かれていない欺瞞的行為に●神学者ルターが公開質問状を貼り出し宗教改革が始まります。当初は教義論争だった宗教改革は、ヨーロッパ中の国王や領主がローマ教会派(カトリック)と改革派(プロテスタント)に分かれて戦う●宗教戦争(三十年戦争など)に発展します。

◈●ビザンツ帝国が滅亡したことで現地のギリシャ人がイタリアへ大量に避難し、ギリシャやローマの古典文化を復興させようとするルネサンスが花開きます。ルネサンスの世界観ヒューマニズムは人々に人権意識を目覚めさせます。これにより国王の支配に不満を持った市民が●アメリカ独立革命や●フランス革命を起こし、市民革命の時代を迎えることになります。

◈市民革命後もその国の政治はしばらく安定せず、アメリカは●南北戦争、フランスは●ナポレオン時代を経ることで本格的共和制へと進化していきます。

◈ルネサンスのもう一つの成果は科学技術の発達です。イギリスでは石炭を用いた軽工業(主に繊維産業)の機械化・自動化や蒸気機関の開発による鉄道・蒸気船の普及などの第一次産業革命が進行します。続いてアメリカやドイツでは石油や電気をエネルギー源に重化学工業(鉄鋼・機械・造船など)分野で第二次産業革命が本格化します。

◈産業革命がきっかけで生まれた資本主義は、商品の原材料や販路を求め植民地獲得を目指す帝国主義へと変化していきます。イギリスが清(中国)を商圏にしようと企んだ●アヘン戦争、ロシアの南下政策を阻止しようと英仏がオスマン帝国を支援した●クリミア戦争、日本が朝鮮半島の支配を清やロシアと争った●日清・日露戦争など、世界各地で列強の紛争が頻発します。

◈やがて列強はグループ化していきます。ドイツ・オーストリア・イタリアが組んだ●三国同盟と、イギリス・フランス・ロシアが組んだ●三国協商はオーストリア皇太子暗殺をきっかけに第一次世界大戦へと発展します。この戦争後に結ばれた●ベルサイユ条約では、敗戦国ドイツに莫大な賠償金などの厳しい制裁を科してしまいます。これに対するドイツ国内の不満がナチス政権を誕生させ、第二次世界大戦を引き起こす原因となります。

◈第一次世界大戦後アメリカは好景気に沸き、過剰生産・過剰投資が行われました。しかしヨーロッパの復興で輸出が減りバブルがはじけてしまいます。これによりアメリカ発の●世界恐慌が起きると、植民地を持つ大国は排他的なブロック経済で防衛に出ます。一方資源に乏しいドイツや日本は強引に国外へ資源を求めたため、第二次世界大戦が引き起こされることになりました。

以上、超駆け足ではありますが中世以降の世界史の流れをザックリ理解していただけたでしょうか。

ステップ4,ヨーロッパ社会の成り立ちを知ろう

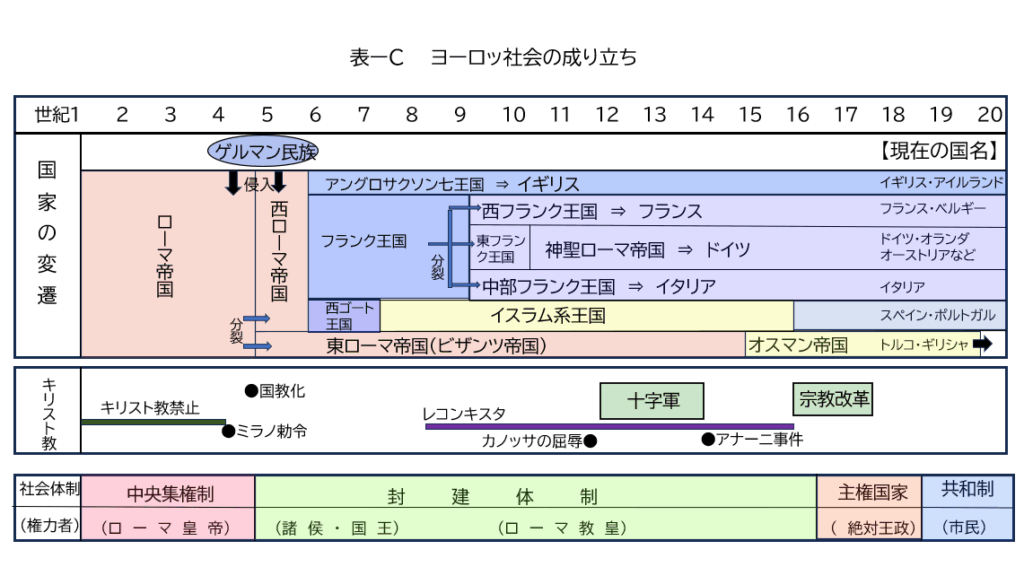

世界史における主要舞台であるヨーロッパ、その成り立ちを知るにはムーブメント❶ゲルマン民族の大移動まで遡る必要があります。日本のような島国と異なりヨーロッパは色々な民族が時代と共に多くの国家を作り、相互に影響し合ってきました。そうした複雑なヨーロッパという社会を知るには三つの側面から見る必要があります。

(1)国家の変遷=ヨーロッパには50の国がありますが、歴史的に見ると何度も国名が変わり、その領域も変動しています。現在の国家がどのようにして誕生したのか、そのルーツを整理します。

(2)キリスト教=ヨーロッパを理解する上でキリスト教の存在はとても重要です。社会の中でどう役割が変わっていったのか確認しておきましょう。

(3)社会体制=時代と共に社会体制も変わっていきます。同時に時の権力者がどう変化していったか、これを知ることがその時代を理解するのに役立ちます。

以上三つの側面を並列的に見られるようにしたのが表ーCです。

(1)国家の変遷

◈紀元前27年に帝政となったローマ帝国は勢力を拡げ、2世紀には地中海沿岸の大半を獲得します。4世紀後半になると中央アジアのフン族がゲルマン人の住むヨーロッパ北東部に侵入、ゲルマン諸民族はローマ帝国内に移動を始めます。広大になってしまった領土の防衛に苦しむローマ帝国は395年、東西二つに国を分割することでこれに対応しようとします。分裂後も西ローマ帝国領内にはゲルマン民族の流入が続き、476年統治能力を失った西ローマ帝国は滅亡してしまいます。

◈西ローマ帝国領に入ったゲルマン諸族は、各地に国家を建設していきます。アングロサクソン族はブリテン島(イギリス)に渡りアングロサクソン7王国を建設、現在のイギリスの基となります。

◈現在のフランス地方に入ったフランク族は次々と領土を拡大、9世紀に西フランク・東フランク・中部フランクの三カ国に分割を行います。西フランクは後のフランス、東フランクは神聖ローマ帝国と名を変えた後に現在のドイツ、中部フランクは後のイタリアへと変貌していきます。

◈イベリア半島に入った西ゴート族は西ゴート王国を建設しますが、短期間でイスラム系王国に滅ぼされてしまいます。15世紀にようやくイスラムを駆逐した後はスペイン・ポルトガルが建国され現在に至ります。

◈ローマ帝国から分裂したもう一方の東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は現在のバルカン半島・トルコ・エジプトあたりを治め、15世紀にオスマン帝国に滅ぼされるまで、1,100年の間繁栄しました。

(2)キリスト教

◈キリスト教は唯一の神を信じる一神教であり、皇帝を絶対的存在とするローマ帝国は当初からこれを禁止・弾圧してきました。しかしその信者があまりに増えてきたため、313年のミラノ勅令でその信仰を許可することになります。その後ローマ皇帝もキリスト教に改宗するようになり、380年に正式に国教として認められます。

◈西ローマ帝国滅亡後のゲルマン国家においても、すでにキリスト教徒だった国民を治めるためキリスト教が必要とされます。中でもフランク王国は国民と同じ正統派(アタナシウス派)だったため、大きく勢力を伸ばします。一方異端派(アリウス派)を信仰するゲルマン国家はフランク王国やイスラム国家などに滅ぼされ短命に終わります。

◈西ゴート王国は7世紀にイスラム系王国に滅ぼされ、ヨーロッパでイベリア半島だけキリスト教の支配外となってしまいます。8世紀から始まったイベリア半島の国土回復運動のことをレコンキスタと呼び、15世紀末にようやく達成されました。レコンキスタ後にはスペインとポルトガルが誕生、大航海時代を主導して一気に国力を拡大します。

◈6世紀に誕生したゲルマン諸国家の支配力は脆弱で、国王がその正当性を求めローマ教皇からの戴冠を望むようになります。こうして教皇の権限は9世紀ごろから次第に拡大していきます。これを象徴するのが1077年に起きた「カノッサの屈辱」事件です。ローマ教皇に破門された神聖ローマ帝国の皇帝が、雪の降るカノッサ城の門前で三日間立ち尽くし許される事件が起きました。教皇の権限が皇帝を上回ったことになります。

◈絶対的な教皇権を背景に、11世紀末から十字軍の遠征が始まります。第一回目こそ聖地エルサレム奪還の目的を果たしたものの、以降は失敗を重ねてローマ教会への信頼は揺らぎ、従軍した各国王の不満も高まります。1303年教皇と意見が対立したフランス国王がイタリアのアナーニという町で教皇を監禁する事件が起き、教皇の権威は低下していきます。

◈16世紀ドイツの神学者ルターのローマ教会批判により始まった宗教改革は、フランス人のカルヴァンなども加わりヨーロッパ全体に波及します。ローマ教会派(カトリック)と改革派(プロテスタント)の対立は各地の諸侯・国王をも二分する争いとなり、宗教戦争が繰り広げられることとなりました。現在でもヨーロッパ北部はプロテスタント、南部はカトリックが中心となっています。

(3)社会体制

◈ローマ帝国は征服した属州を中央から派遣した総督が管理することで、広大な領土を支配していました。ローマ皇帝が遠隔支配する中央集権体制と言えます。

◈ローマ帝国が滅びゲルマン国家が乱立するようになると、国王が絶対権力を握ることは無く、封建制度が始まります。封建制度とは国王が諸侯に土地を与え、諸侯は国王に軍役の義務を負うという一種の契約関係です。この関係は諸侯とその下の騎士の間にも存在しました。

◈国家の拡大とともに「キリスト教」の項で触れた通り、教皇の権限が強くなっていきます。しかし十字軍の失敗などでローマ教会の支配が弱まると国王を中心とした主権国家が登場します。主権国家とは自国のことは自国で決められる国家のことであり、諸侯も完全に国王の支配下となっていきます。権力の増した国王はその根拠として王権神授説(国王の権力は神から与えられたもので不可侵)を唱え、官僚や常備軍を備えた国作りが行われました。このような体制を絶対王政と呼んでいます。

◈絶対王政下では富が国王や貴族に集中することになり、国民の不満は高まります。折からルネサンスで人権意識に目覚めていた市民は、市民革命という手段で体制転覆を図りました。革命の後には君主を持たず市民が実権を握る共和制が登場します。

以上がヨーロッパを複合的に概観した全体像です。これを見てもヨーロッパの歴史を国別(フランス史とかドイツ史など)では理解出来ないことが分かると思います。

総論はこれ位にして各論に入っていきましょう。まずは7つのムーブメントについて、その内容をもう少し深く掘り下げましょう。その際注意すべきは次の三つをセットで理解することです。

1,なぜ起きたのか(背景・原因)

2,何が起きたのか(事実・経緯)

3,その後どうなったのか(結果・影響)

この三つをセットでとらえることで、歴史が事実の羅列ではなく”なるほど”と納得できる知識になります。

ステップ5,ムーブメントの詳細を知ろう

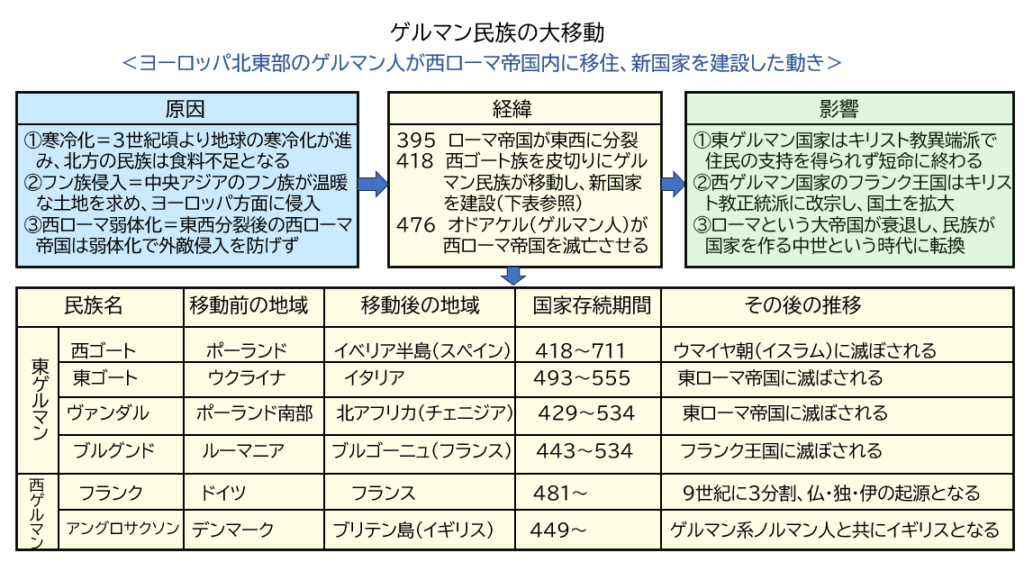

❶ゲルマン民族の大移動

<背景・原因>

①地球の寒冷化=3世紀頃より地球の寒冷化が進行した。北方に暮らし農業や

遊牧で生活していた諸民族は、寒冷化による収穫量の減少で食糧不足に悩ま

されていた。

②フン族の侵入=中央アジアの遊牧民フン族も温暖な遊牧地を求め、4世紀後

半にヨーロッパ北東部に侵入してきた。この地には多くのゲルマン部族が暮

らしていたがフン族の騎馬戦力に対抗できず、より温暖なヨーロッパ南西部

(西ローマ帝国領)へと移住せざるをえなかった。

③西ローマ帝国の弱体化=権勢を誇った巨大ローマ帝国も東西に分裂(395)

とりわけ西ローマ帝国の弱体化が進んだため、侵入してきたゲルマン部族を

追い返すことが出来なかった。

<事実・経緯>

395 ローマ帝国が東西に分裂

418 西ゴート人はイベリア半島(スペイン)に入り、西ゴート王国を建国。

429 ポーランド南部にいたヴァンダル人はイベリア半島に移住したが、西ゴ

ート人に追われ北アフリカに渡りヴァンダル王国を建国。

443 ルーマニア地方にいたブルグンド人はフランス南部にブルグンド王国を建国。

449 デンマーク地方にいたアングロ・サクソン人は海を渡り、ブリテン島

(イギリス)で先住のケルト人を制圧、地区ごとにアングロサクソン7王国を作った。

476 ローマ帝国の傭兵隊長オドアケル(ゲルマン人)が西ローマ帝国の皇帝

を追放し、西ローマ帝国は滅亡する。

481 ドイツ地方にいたフランク人は隣接したフランス地方に入り、フラン

ク王国を建国した。

493 ウクライナ地方にいた東ゴート人はイタリア地方に東ゴート王国を建国

<結果・影響>

①東ゲルマン国家は短命=東ゲルマン国家(東西ゴート・ヴァンダル・ブルグ

ンド)はキリスト教のアウリス派(キリストは人間)を信仰していた。この

宗派はローマ帝国から見て異端だったためローマ人の支持が得られず、いず

れの国家も短命に終わった。

②西ゲルマン国家は主要国に=フランク王国はキリスト教正統派のアタナシウ

ス派(キリストは神)に改宗、西ローマ帝国と入れ替わるように拡大した。

後に3分割され、それぞれがドイツ・フランス・イタリアの起源となる国家

に成長した。

アングロ・サクソン人はブリテン島(イギリス)に渡り先住のケルト人を制

圧、7つの王国を作った。その後遅れ来たノルマン人(ゲルマン系)とも交

わり、イギリスという国家に成長していく。

③中世への転換=ローマという大帝国が衰退し各民族が独自に国家を形成する

中世という時代への転換が始まった。

❷十字軍

<背景・原因>

①聖地巡礼=キリスト教徒にとってエルサレムはイエスが十字架にかけられた聖地であり、巡礼に訪れることが当時流行していた。しかしエルサレムはイスラム教の教祖ムハンマドが昇天した聖地でもあり、ビザンツ帝国内とはいえキリスト教巡礼者の安全を図る必要があった。

②聖地奪還=1071年、ビザンツ帝国がトルコ系イスラム国家との戦いに敗れエルサレムがイスラム勢力下に入ると、ビザンツ帝国皇帝はローマ教皇に応援要請を行った。

③領土拡大=11世紀頃からヨーロッパでは休耕地に放牧して土地改良を行う三圃制農法が広まり生産力が向上、人口も増加した。これに対応して東方に領地を拡大しようとする動きが出てきた。

④交易ルート確保=絹や香辛料の需要が増し、その産地であるアジア・エジプトとの交易が盛んになった。東地中海はそのための重要ルートであり、その地の支配権を確保したかった。

<事実・経緯>

1071 ビザンツ帝国がトルコ地方に進出してきたイスラム国家との戦いに敗れる。

1095 ビザンツ帝国皇帝がローマ教皇にエルサレム奪還の協力を要請。教皇は各国の国王・諸侯らに呼びかけ十字軍が組織される。

1096~ 十字軍の第一回はエルサレムを奪還、エルサレム王国を建国した。

1187 第二回の後、アラビアの英雄サラディンにエルサレムを奪い返され、以後はイスラム側が優勢となる。

1189~第三回~第七回は目的を果たせず、失敗に終わる。

1202 第四回は十分な戦力が整わず、途中からビザンツ帝国の内紛に介入する。この時資金を助けてくれたベネティア商人に利用され、ベネティアと競合するコンスタンティノープル(ビザンツ帝国の首都)を占領してしまう。

1291 第七回以降残されていた最後の拠点アッコンもイスラムの手に落ち、十字軍遠征は完全に失敗した。

<結果・影響>

①教皇権低下=十字軍開始時に全盛期を迎えていた教皇の権威は、その失敗で大幅に低下した。また参加した諸侯は土地を担保に国王から資金を借りていたため、戦果が得られず困窮。結果的に国王だけが権限を強め主権国家が誕生していく。

②商業の拡大=十字軍の出港地であるベネティア・ジェノヴァなどイタリアの諸都市が地中海貿易の拠点となった。アジア・エジプトと絹・香辛料などの交易を行い、15世紀にオスマン帝国が進出するまで商業の中心として栄えた。

③新しい世界への進出=十字軍は軍事的には失敗だったが、それまで閉鎖的だったキリスト教世界が新しい文化に触れる機会を作った。イスラムやビザンツの文化(古代ギリシャ由来の医学・天文学・建築・芸術など)が取り入れられ、後のルネサンスや大航海時代への足がかりとなった。

④アラブの反発=十字軍遠征はアラブ側から見れば明らかな侵略であり、西欧に対する怨念の感情をアラブ諸国に植え付けた。これを聖戦(ジハード)ととらえ戦った構造は、現在の国際情勢にまで根強く残っている。

❸ルネサンス

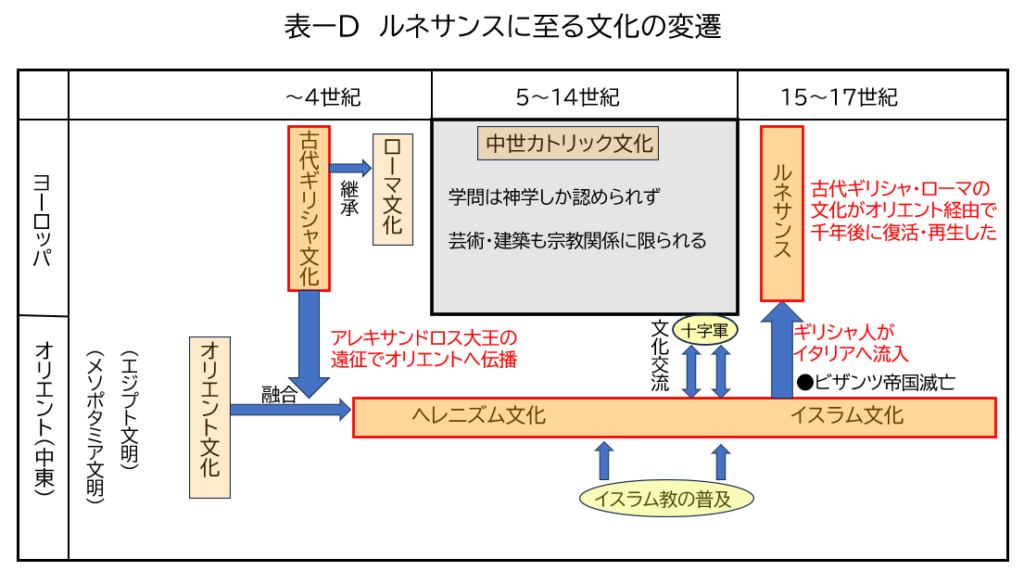

<文化の変遷 表ーD参照>

①古代ギリシャ文化

紀元前5~4世紀、ギリシャでは理性を基礎に哲学・自然科学・芸術・建築など多方面で独自の文化が築かれていった。特に彫刻や絵画では神々に模して完璧に美しい人体を描くことを追究した。

その文化は紀元前4世紀、アレキサンドロス大王の東方遠征(ペルシャ・エジプトなど)によってオリエントに伝わり、現地のオリエント文化と融合することでヘレニズム文化を生み出す。ギリシャはその後ローマに滅ぼされるが、その文化はローマ文化として継承・発展していった。

②中世カトリック文化

5世紀以降、ローマ帝国やその後のゲルマン国家は統治のためキリスト教を重視し、ローマ教会が主導する社会へと変貌してゆく。こうして生まれた中世カトリック文化では学問は神学しか認めず、芸術・建築なども宗教関係に限る閉鎖的なものとなった。医療ではペスト(黒死病)の原因を魔女とするなど、自然科学分野は千年以上の間思考停止状態に陥ってしまう。

しかし、12~13世紀の十字軍遠征や東方貿易の活発化で中東のヘレニズム文化に触れる機会が増えてゆくと、ローマ教会に対する絶対的信頼が揺らぎ始める。

③ルネサンス

15世紀にビザンツ帝国が滅亡すると、現地のギリシャ人は近隣のイタリアへと流入してくる。これにより古代ギリシャ文化が中東のヘレニズム文化を経由してイタリアへと逆輸入され、ルネサンス(復活・再生)のムーブメントが起こる。

<事実・経緯>

14世紀=十字軍や東方貿易の拠点となったイタリアのベネティア・ジェノヴァ・フィレンツェで、中東から影響を受けた新しい文化が生まれる。代表的文学作品にダンテの「神曲」やボッカチオの「デカメロン」がある。

15~16世紀=フィレンツェの財閥メディチ家がパトロンとなり、多くの芸術家を育てた。三大巨匠としてレオナルド・ダ・ビンチ「モナリザ」、ボッティチェリ「ヴィーナスの誕生」、ラファエロ「聖母子像」が有名。ルネサンスの最盛期と言われる。

16世紀=この時期ローマ教皇にメディチ家出身者が就任するなど、教皇の世俗化が進んだ。彼らは積極的にルネサンス文化を支持し、教会建築や宗教画に取り入れていった。中でもミケランジェロは教皇の命を受け、建築・彫刻・絵画で多くの作品を残した。

16末~17世紀=大航海時代の影響で商業の中心が地中海から大西洋に移るにつれ、ルネサンスもイギリス・フランス・スペインなどに広がってゆく。イギリスではシェークスピア「ハムレット」やニュートン「万有引力」、フランスではデカルト「哲学・数学」、スペインではセルバンテス「ドン・キホーテ」などが出現した・

<結果・影響>

①宗教改革

ルネサンスの理性的で人間的な考え方が広まり、ローマ教会の閉鎖的な教義では抑えきれなくなっていった。さらにグーテンベルクの発明した活版印刷で誰もが聖書を読めるようになったことでそれまでの教会の欺瞞も暴かれ、宗教改革へとつながってゆく。

②大航海時代

中東経由で天文学や地理学が広まり、さらに遠洋への航海を可能にする羅針盤が発明されたことで、本格的な大航海時代が始まってゆく。

③近世の夜明け

ローマ教会が支配する中世暗黒時代もルネサンスでようやく終わりを告げる。学問や芸術が復活しただけでなく、社会の支配者もローマ教皇から国王へと代わり、主権国家が競い合う近世が幕を開ける。

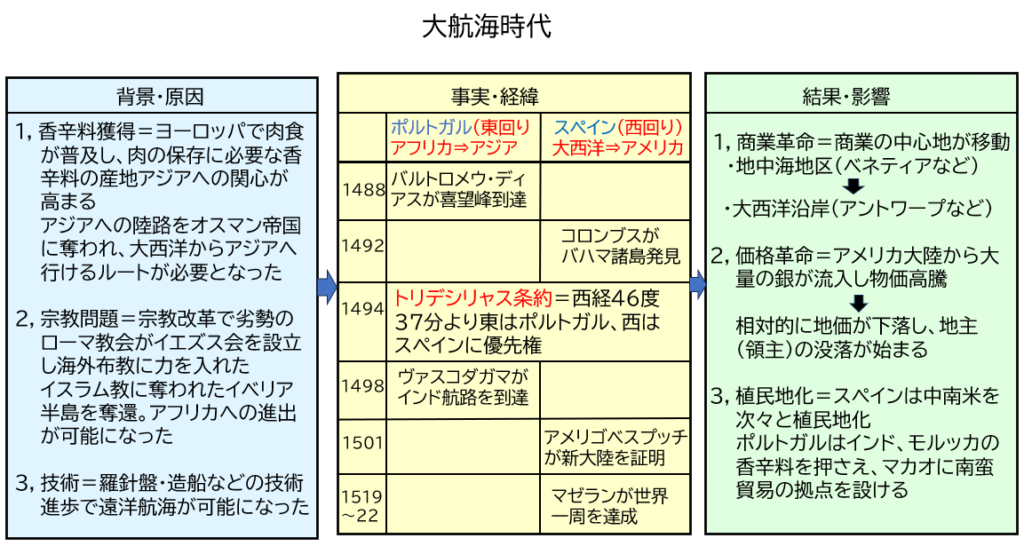

❹大航海時代

<背景・原因>

①香辛料獲得=ヨーロッパでは肉食文化が普及するにつれ、肉を保存する香辛料の需要が増大していった。香辛料はインドやモルッカ諸島などアジアでしか採れないため、アジアに近いイタリアの諸都市がその富を独占していた。

しかし、アジアへのルートである東地中海にオスマン帝国が進出してきたことでイタリアの優位性は失われてしまう。代わってスペインやポルトガルなどが地中海を通らず大西洋からアジアに達するルートを模索するようになった。

②宗教問題=宗教改革によって劣勢に立たされたカトリックのローマ教会は、フランシスコ・ザビエルらによってイエズス会を設立、ヨーロッパ以外への布教に力を入れるようになった。

キリスト教一色だったヨーロッパにおいて、イベリア半島だけは8世紀以降イスラム国家に支配されていた。しかし1492にイベリア半島を奪還するレコンキスタが達成され、対岸のアフリカ方面に進出する機運が高まった。

③技術=この頃までに羅針盤や造船など海洋に関する技術が飛躍的に進歩し、遠洋への航海も可能となっていた。

<事実・経緯>

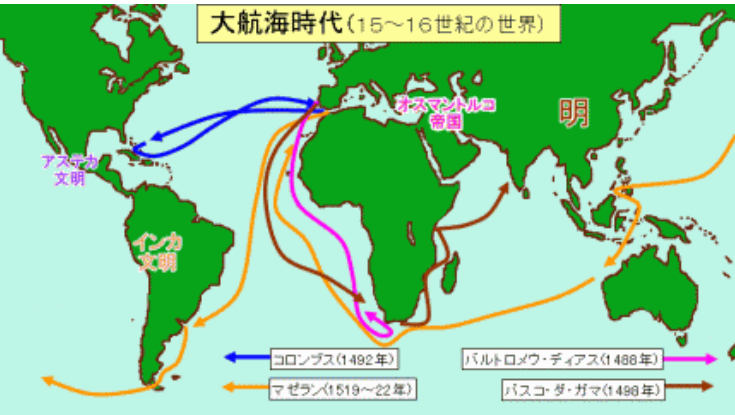

これらの要素が重なり、ヨーロッパ各国(特にポルトガルとスペイン)が新たな貿易ルートや資源を求め世界規模の航海を行った。その結果アジア、アフリカやアメリカ大陸での植民地化や商圏拡大が進むこととなった。

1415 ポルトガルのエンリケ航海王子がアフリカ大陸の西岸を探検させ、アフリカを迂回してインドに到達できるとの情報を得る。

1488 ポルトガルのバルトロメウ・ディアスがアフリカ最南端の喜望峰に到達。

1492 イタリア人のコロンブスがスペイン王の支援により、アメリカ大陸に近いバハマ諸島を 発見。

1494 ポルトガルとスペインがトリデシリャス条約を締結

ポルトガルとスペインは大西洋で新しく発見された土地の支配権を巡って紛争となる。これを裁くため海外布教を重視するローマ教皇調停の下、トリデシリャス条約が締結された。

この条約により西経46度37分から東はポルトガル、西はスペインに優先権が認められた。以降、ポルトガルはアフリカを回ってインド・アジアを目指す東回りを、スペインは大西洋を横断してアメリカ大陸へ向かう西回りを進めた。

1498 ヴァスコ・ダ・ガマがアフリカの南を回ってインドに達するインド航路を拓く。

1501 アメリゴ・ベスプッチが南アメリカの最南端に達し、アメリカが巨大な大陸であることを証明する。

1519~22 マゼランが初めての世界一周を成し遂げ、地球が丸い事が実証される。

<結果・影響>

①商業革命=大航海時代は物流の変化だけでなく、商業の形もヨーロッパ社会を大きく変質させた。多くの取引が世界規模に拡大したことにより、商品の種類や取引額が飛躍的に増大した。同時に商業活動の中心地もこれまでの地中海地区(ベネティアなど)から大西洋沿岸(リスボン・アントワープなど)へと移動、イタリアに代わってポルトガル・スペイン・オランダなどが台頭した。

②価格革命=商業革命に続き、物価が大きく上昇した価格革命が発生する。スペインがアメリカ大陸で発見された大量の銀を持ち帰ったことで貨幣価値が低下し、物価高騰(インフレ)を引き起こしてしまう。しかし物の値段と違って借地料は上げにくいため、土地の地代を収入源としていた地主(領主)の没落が始まってしまう。これにより永らく支配層だった封建貴族に取って代わり、商人が力をつけていった。

③植民地化=中南米に進出したスペインはコステロがアステカ王国を、ピサロがインカ帝国を滅亡させ、次々と植民地化を行った。一方ポルトガルは南米のブラジルを植民地にした他、マカオ(中国)に南蛮貿易の拠点を設け、鉄砲伝来を機に日本との交易も盛んになる。

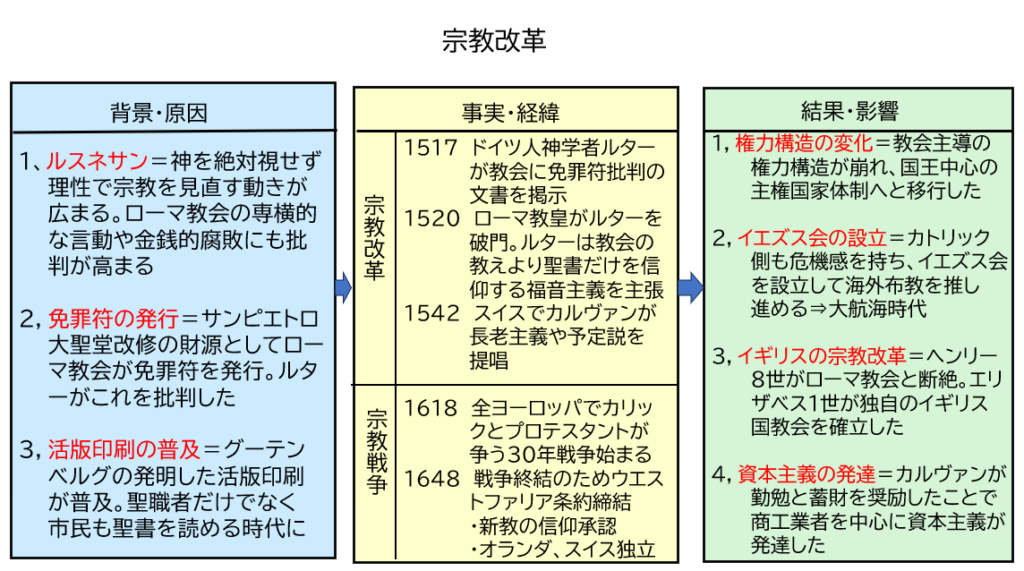

❺宗教改革

<背景・原因>

①ルネサンス=ローマ教会による絶対的支配が長く続いたため、教会では専横的な言動や金銭的腐敗が進行していた。しかしルネサンスから始まった理性で物事を見直す考え方は、教会の教えの矛盾点を明らかにしてゆく。十字軍の失敗に加え、マゼランの世界一周で教会の唱える天動説が否定され、タブーだった教会批判も徐々に起こり始める。

②免罪符の発行=そんな折ローマ教会はサンピエトロ大聖堂改修の財源を得るため、免罪符(買えば天国に行けるお札)の発行を行う。これに疑問を持ったドイツの神学者マルティン・ルターは、公開質問状を教会に貼り出し批判を行った。

③活版印刷の普及=それまで聖書(ラテン語)は聖職者しか手に入らなかった。しかしグーテンベルグが活版印刷を発明し、ルターが聖書をドイツ語訳で出版したことで広く市民にも読めるようになった。これによりこれまで聖職者が聖書を都合良く解釈していた欺瞞も暴かれ、教義の見直しが各地で高まってゆく。

<事実・経緯>

①宗教改革

1517 ドイツ人神学者ルターが教会の扉に「95箇条の論題」と題する公開質問状を掲示し、ローマ教会の免罪符を批判した。

1520 ローマ教皇が論題の撤回を求めるもこれを拒否され、ルターを破門する。ルターは万人が教会を通さず聖書と直接向き合うべきという福音主義を唱えた。

1541 フランス人カルヴァンはパリでの宗教弾圧を逃れてスイスに移り、長老主義や予定説を提唱した。

プロテスタントの教義

●福音主義=教会や聖職者の言葉ではなく、福音つまり聖書の教えだけを信仰するべきという思想。ルターは信徒が聖職者の仲介を経ず直接聖書に触れて信仰する「万人祭司主義」を唱えた。

●長老主義=カルヴァンの福音主義では信徒の中で信仰の厚い人を長老として選び、その人が牧師を補佐する仕組みを提唱した。これにより教会の運営は教皇の任命する司祭者ではなく牧師と信徒代表が行うこととなる。

●予定説=人の救済(罪を許されて来世で平安を得る)は神により予め決められている。現世で善行や献金を行っても結果は変わらない。神に与えられた仕事(天職)を誠実に行うのが大事で、その結果蓄財することは許される。

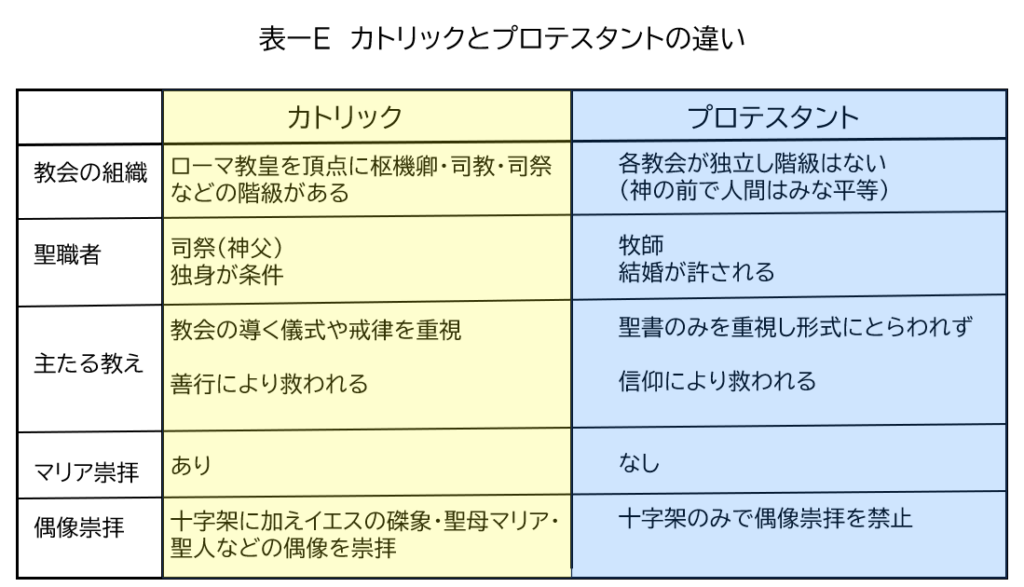

これらの教義論争の結果、現在のカトリックとプロテスタントの違いは表ーEのようになっている。

②宗教戦争

1618~ ドイツ・フランスなど全ヨーロッパでカトリックとプロテスタントが争う30年戦争が勃発。この戦争は教義の違いだけではなく、神聖ローマ帝国VS帝国内の領主、ブルボン家(フランス)VSハプスブルグ家(神聖ローマ帝国・スペイン)の要素も加わり国際戦争に拡大した。

1648 戦争終結を確認するためヨーロッパ各国が集まり、ウエストファリア条約が結ばれた。

条約の要旨は

(1)30年戦争の終結

(2)新教(プロテスタント)の信仰を承認

(3)主権国家体制の確立(神聖ローマ帝国内300の領邦に主権を認める)

(4)オランダ・スイスの独立を承認

<結果・影響>

①権力構造の変化=中世以来続いてきた教皇を頂点とするキリスト教主導の権力構造が崩壊した。各国は支配地域を国境で囲い、国王が国を代表する主権国家へと移行していく。300の領主の主権を認めた神聖ローマ帝国は形骸化し、解体へと向かう。

②イエズス会の設立=宗教改革で批判されたカトリック側も、教会の腐敗撲滅や教義の再構築を始めた。またフランシスコ・ザビエルやイグナティウス・ロヨラが伝道を使命とするイエズス会を設立。ヨーロッパを離れ世界中に布教を行うため宣教師の派遣が始まった。

③イギリスの宗教改革=国王ヘンリー8世が、王妃離婚問題を契機にローマ教皇と対立。首長法(イギリスの教会は国王を唯一の首長とする)を宣言しローマ教皇と断絶した。その後エリザベス1世がイギリス独自の教義を定め、イギリス国教会として確立された。

④資本主義の発達=カルヴァンの唱えた予定説で勤勉と蓄財を認められた商工業者が、資本主義を発展させる役割を果たした。ドイツ・イギリス・オランダなどのプロテスタント国で進行し、後にピューリタン(イギリスのカルヴァン派)が築いたアメリカで資本主義が花開くこととなる。

コメント